2025/06/27

「行きすぎて歪んだ脱炭素技術を志向していませんか?」セメント・コンクリート研究の最前線

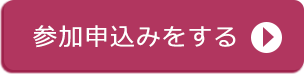

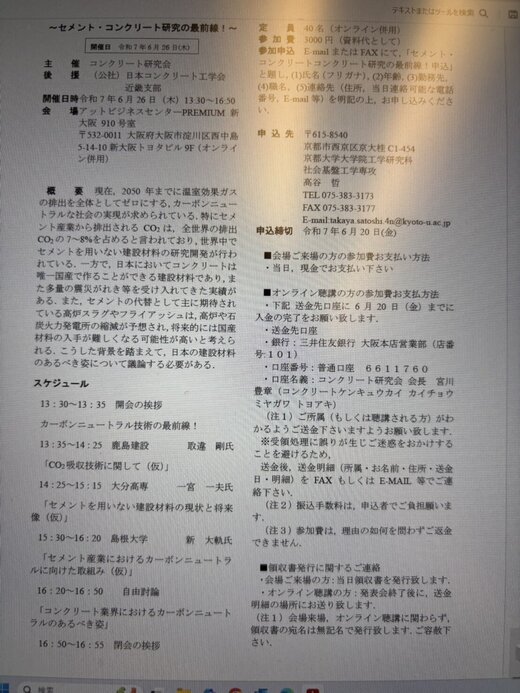

昨日(2025/06/26)新大阪駅近くの会場で開かれたお勉強会「セメント・コンクリート研究の最前線!」に参加してまいりましたのでそのご報告をいたします

セメント・コンクリート研究の最前線!

![]()

本日はたまにはちゃんとしたお勉強を座学で、ということでオワコンの宮本さんが参加いたしましたお勉強会のご紹介となりますー。。

セメント・コンクリート研究の最前線! CO2固定が目的になってませんか?

実践、実践、また、実践でお馴染みオワコンの宮本さん、たまには座学でお勉強も!ということであの鹿島の取違剛さんがご登壇するセメント・コンクリート研究の最前線!(大阪)に参加してがっつりお勉強してまいりましたので、その内容はともかく受講して感じたオワコンの宮本さん的な感想をこちらにご案内します

脱炭素を志向する上での留意点

この人の話を聞くために大阪きました! CO2-siucomの開発でお馴染み、正統派コンクリート研究者(と勝手にオワコンの宮本さんが思っている)取違さんのお話を受講していて感じたこと。

セメントいじめになってない?

「(今のまま)もしもセメントがなくなってしまったら」日本国内は膨大なごみのやり場を失い経済が破綻していくだろう。確かに、CO2を出す存在であることは考え直さなければならないが、その他副産物の今後の情勢だってどうなっていくかわからない。 素晴らしい原材料セメントをむやみに批判する懸念のある脱炭素に警鐘を鳴らす

SCMs 副産物だってどうなるかわからない

また、二酸化炭素を大量に発生させる意味では製鉄業界の副産物高炉スラグ微粉末や大量に石炭を燃やして行われる火力発電所のフライアッシュだって脱炭素時代にその量・質的な確保が問題になっていくはず。 電炉への切り替えが国際社会からの圧力により叫ばれているが、脱炭素が国力を削ぐ、という懸念もきちんと念頭に置いておきたい

そのレシピ、そもそも誰が作ってくれるの?という問い

国際学会に行くとよく言われるのが「なぜ、ゼネコンが来たの?」という声。 通常は、技術開発(レシピづくり)はメーカー(つまり、生コン業界)の仕事であるにも関わらず日本では生コン業界の外が作っている。この世界的に稀な産業構造こそ弱みかもしれないが考えようによっては「強み」として認識できる。 ここからはオワコンの宮本さんの考え方だが、「強み」として位置付けた場合、日本のさらなる特徴としては独占禁止法適応除外にあるコンクリート産業という側面。経済特区としての生コンの使命は大学やゼネコンやセメントなど外が作り出したレシピ(JIS A 5308)の製造を大前提としていた。その大前提にあって脱炭素というJISではまだ許されていない技術分野の普及拡大を考えた場合に、「強度」「耐久性」ばかりを志向するこれまでのコンクリートではなく、JOIS by CD協会が推進する規格外コンクリートが最も自然な候補であり答えなのではないだろうか

天然アルカリ活性材(AAMs)の可能性 (大分高専 一宮一夫先生)

オワコンの宮本さんにとっても天然ポゾランやSCMsは関心の深い分野ではあったがジオポリマー(ゼロセメントコンクリートとの学術的分類が今もいまいちわかってない)におけるAAMs(Alkali Activated Materials)の可能性を探究する内容。その辺の土であるところの風化花崗岩(真砂土やサバ土など)にアルカリ刺激を与えたらほんのり固まった!という発表が印象的でした。ポゾランとか潜在水硬性とか結晶質やら非晶質やらの知識を動員すると「まさか固まるわけがない」と思いがちなのだが、たたき(天然のにがりと消石灰とまさ土で固める土間)の例もあるように、まんざらでもなさそうな感じもあった。一宮先生によれば「とりあえず、あまり常識にとらわれず、料理を作るような感じのノリで、いろいろ組み合わせたら、面白いもん出てくるかも」という姿勢はありよりのありって感じで今度大分伺った時にはぜひご挨拶させてください、ということになりました

そもそもセメントだったからCO2を吸収してる(島根大学 新大軌先生)

オオトリはCUCOメンバーでもいらっしゃる島根大学新大軌先生からの講話は「(CO2を)セメント産業が排出しコンクリート産業が固定する」という画一的な認識は危険、というお話でした。 CaCO3(石灰岩)からエネルギーをかけて無理やりCO2を奪ってできたCaOにH2Oを反応させてできたCa(OH)2(コンクリート)が固定するCO2は出した分と等量。また、スラグやポゾランの利用も産業副産物に依存している限りにおいては量・質共に不安定を余儀なくされ、それが生成される過程で発生するCO2を考えると抜本的なソリューションとは言い難い。 鹿島建設 坂田昇氏が提唱する「活炭素」(CO2を殺してしまう(固定)のではなく、性能改善のために活かす)が求められる、というお話でした

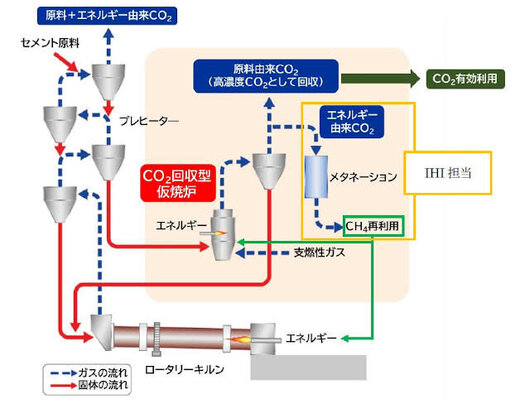

セメントメタネーション

セメントメタネーションとは、セメント製造時に排出される二酸化炭素(CO2)を回収し、水素と反応させてメタンを合成する技術です。合成されたメタンは、都市ガスとして再利用できるため、カーボンニュートラル(CO2排出量実質ゼロ)に貢献する技術として期待されています。(AI)

より効率よく安全にCaCO3に戻してあげる

(セメントが)出した分を(コンクリートが炭酸カルシウムになることで)戻す、だけなら出す際に発生するCO2量のみが問題とされる。そう考えれば、数ある産業の中でかなり優秀な成績を収めている、ということが主張できる。ここからはそんな話を聞いていてオワコンの宮本さんが思ったことだが、炭酸カルシウムに戻る、つまりCO2を吸収固定するそのプロセスを(中性化による耐久性の劣化などの)問題なくより効率的に時短することが求められるんだと思う。その意味では、前述とも重なるが「強度」「耐久性」というコンクリート技術者らのパラダイムを一旦脇に置いておいて、JIS A 5308がカバーしていない領域、つまりJOIS でいうところの規格外コンクリートの公的な市場開発が求められるだろう。つまり、オワコン、オコシコン、CLSMが答えだ

さすが、第一線を走る皆様の講話は実践家であるオワコンお宮本さんにのハートにグサグサ刺さったようです。

![]()

CO2固定は測定対象であって目的ではない

と、このように振り返ってみるとわかることが、現在の風潮であるところの「とにかく二酸化炭素を固定化させれば勝ち」みたいな風潮の危うさ。そもそも、カーボンニュートラル社会という競技場(市場)は日本が生み出したものではなく欧米主導で持ち込まれた概念に端を発する。 他人の土俵におずおずと出向いていって他人(いわば、胴元)が作ったルールで闘って勝てるカジノがないのと同じで、脱炭素偏重には十分留意すべきであるという結論が自然と導き出される。最後、京都大学の若手の先生がおっしゃっていたが、「これまでと同額でこれまでよりも2倍の耐久性を持つコンクリート構造物を作ることはそのまま脱炭素につながる」という発言がちょっとだけ印象的だった。目的は地球環境の保全であり、その成果を測定するための指標がCO2排出量(あるいは抑制量)である大前提を忘れぬものづくりに向かっていかなければならないと強く感じたお勉強会でした。

JOIS by CD協会

というわけで、規格外コンクリート市場創造が使命の一つであるJOIS by CD協会(代表理事 船尾サンコン)ではそんな同志の参画を大募集しております。コンクリート実務者が自ら能動的に産業をリードすべく共同しましょう

「コンクリートをもっと身近に」

さて、と、今日は大阪-熊本 移動日となります。 昨日受講を予定していたJICスクールや宅建士の勉強をしながら、楽しい出張は続きますっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

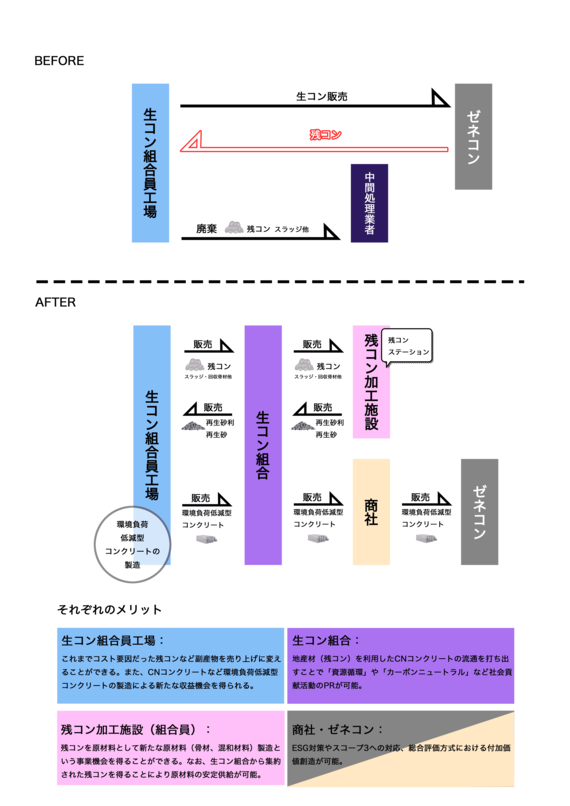

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。