2025/07/16

ナマコンバレーの工場見学を通してコンクリートの貢献をもっと身近に感じていただいてます

残コンの資源循環を通して 防災/スポーツ/文化 を支える施設インフラの建設プロジェクトを共にするパートナー qnote エンジニアの方々向けにコンクリート工場見学が開催されました #ナマコンバレー #cnツーリズム

工場見学でコンクリートをもっと身近に

![]()

本日はパートナー企業 qnote さんの皆様をお迎えして工場見学が開催されましたのでそちらのご紹介でっす

骨材ストックヤード

砕石場からダンプで搬入される原材料(骨材)をストックするためのスペース

下層にはホッパーゲートとベルトコンベアが設置されてあり重力と電力を用いてバッチャープラントに搬送されます

残コン由来の原材料(骨材)

こちらは残コンstで加工された原材料。 捨てれば廃棄物、利用すれば原材料。

グローバル企業MAPEIとは残コンを通じて協業は16年目

こうした原材料は生コンの骨材としてのみならず 防災/スポーツ/文化活動を支える施設インフラにも利用が進んでいます

お役立ち! 残コンブロック

そんな残コンの利用はブロックが古典的メソッド。重石や隔壁などに用いられるため梁や柱など構造体と比べて要求性能の水準は高くないから残コンが役に立つ

そんなナマコンバレーの生コン工場ICCはいつでも誰にでも開放されたインクルーシブな空間です

![]()

生コン工場は地域の資源循環の要です

こちらの工場(ICC)では汚水は一切場外に排出されることなく再利用されています

試験室では日夜品質管理が行われています

一切廃棄物としてコンクリートを排出していないこちらの工場はいつだって一般の方にだって開放されています

「コンクリートをもっと身近に」

学会や会議に追われてると大切なことを見失ってしまいます。現場の価値を「伝える」ことでコンクリートの貢献を広げましょうっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

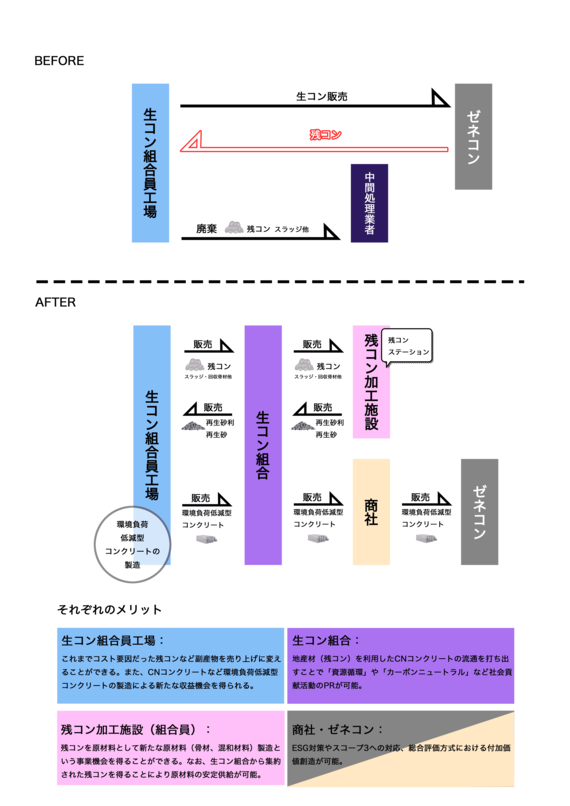

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。