2025/09/26

生コン工場ワンランク上の使い方を習得してゼネコン技術者としてのスキルをアップデートしよう

生コンポータル(株式会社 長岡生コンクリート)ではゼネコンや建設会社などの研修を受け入れています。現代脱炭素や資源循環などのトレンドはコンクリートにも曲芸や多様性を求めるようになっています。そんな時に「生コン工場ワンランク上の使い方」を習得しておくことでゼネコン技術者としてのスキルはアップデートされます

生コン工場の強みと限界を知ることでワンランク上の技術提案

![]()

ナマコンバレーには日頃ゼネコンや建設会社の方も多く訪れます。本日は生コン工場の強みと限界をよく理解することで柔軟な技術提案が可能になるスキルアップ研修で体験できることのご紹介ですー。。

求められる 資源循環/脱炭素 その時

写真はCCU(Carbon Capture Utilization)材料をふんだんに配合し普通ポルトランドセメントを用いることなく製造された生コンクリートのCO2排出量はネガティブで特徴はその色の白さ。現代の要請(脱炭素・資源循環社会)に対してゼネコンにとっての主要原材料とも言うべきコンクリート分野におけるイノベーションが求められています

生コン工場は飽和水酸化カルシウム溶液の泉

こちら、上澄水は飽和水酸化カルシウム溶液

生コン(残コン)を洗った後の泥酔を沈殿、あるいは濾過することで得られる溶液は小学校6年理科の実験でも習ったように二酸化炭素と反応し炭酸カルシウムに変化する。実は生コン工場はCCU(Carbon Capture Utilization)材料を得るための媒体に富んでいることがわかる

骨材や微粉末(混和材料)としての利用

そんなCO2固定媒体として工事現場で不要となった生コン(ザンコン™︎)を捨てるのは勿体無い。生コンポータルにおけるザンコン再生利用の歴史は四半世紀を数えます

SCMsのアルカリ刺激剤としても活用

特殊な混和剤(MAPEI)を用いて改質された生コンスラッジ(「ジョイスラッジ」)。脱炭素を志向するときまず検討されるべきはCO2排出量の最たる普通ポルトランドセメントの使用をなるべく抑えること。その際に代替されるSCMs(Supplimentary Cementious Materials)フライアッシュや高炉スラグ微粉末を刺激するために改質された生コンスラッジの利用がされています

生コン工場の実情を知る

いまだにザンコン™︎を用いたブロック製造も継続しています

地域の建設業や農林漁業従事者の方々から多くのお問い合わせをいただいています

こちらは、天然骨材のストックヤード

ベルトコンベアで骨材はバッチャープラントに荷上げ

セメントや混和材を貯蔵しておくサイロ。こうした一連の生コン製造設備の知識を習得しておくことで特殊コンクリートの適用における仕入れ先生コン工場の強みと限界を理解し柔軟な技術提案が可能となるはず

![]()

懇親会はナマコンバレーカフェLumber

各種特殊コンクリートの展示場となっているナマコンバレーのカフェLumberは研修後の懇親会場としてもご利用いただけます。現場から離れて木々のざわめきや虫の音、鳥の囀りに満たされた空間でゆっくりとお寛ぎください

「コンクリートをもっと身近に」

コンクリートに興味のある方や実際に従事している方などナマコンバレーはどなた様にもオープンに開かれた空間ですっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

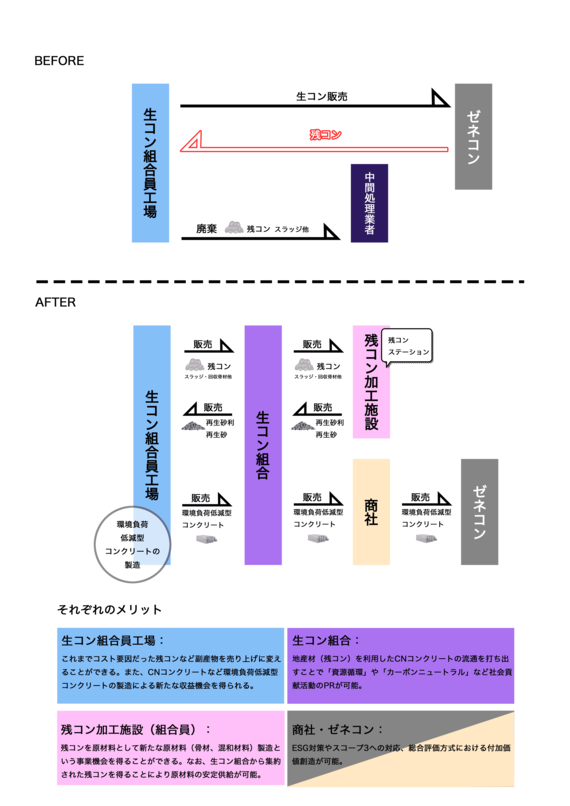

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。