2025/09/29

完成から数十年経過したコンクリートやアスファルト(舗装)または何もしない場合のご紹介

専門家でもない限り地面をじっくり眺めて歩くようなことはない。 生コンポータルの運営するコンクリートの展示場ナマコンバレー周辺を散策していると見られるいろんな舗装が長年経過してくたびれたリアルな様子をご紹介

ナマコンバレー周辺の舗装そぞろ歩き

![]()

普段は新しくて綺麗なコンクリートしかお見せしてませんが本日はナマコンバレー周辺の数十年経過したコンクリートやアスファルトの舗装をご紹介しまっす。。

コンクリート古くなったら(40年超)こうなる

こちら、コンクリート舗装、いわゆる土間コンの駐車場の古くなったもの。今日はいろんな舗装があるけれど、いずれも新しい時には綺麗だけれど30年とか50年とか経過したらどうなるの? のご紹介。まず、コンクリのご紹介としては、耐久性がウリとなっていて、40年超経過して表面に黒カビが発生するなど汚れは目視できるが、陥没やひび割れなどはなく真っ平らに供用されている様子がわかる

アスファルトはこうなる

こちら、アスファルトも同じく40年選手。写真からは判別しにくいが、コンクリートに比べて轍(わだち)と言って凹みが生じている様子が肉眼だと目視できる。それはとりもなおさず雨の日の水たまりを誘引する。以前にもご紹介したがアスファルトは石油由来ということで石灰岩由来のコンクリートとは基本物性が異なることから生じる現象

関連記事: アスファルトとコンクリートの違い解説と適材適所のすゝめ

透水性コンクリートはこうなる(20年)

あな、懐かし。こちら、ブランド名を「ドライウェイ」と言って20年ほど前に生コンポータルが推進していた透水性コンクリートブランドは伊豆の国市発注。もちろん、色合わせたり、ところどころにクラック(ひび割れ)が生じていたりは散見されるものの、陥没や亀裂などで歩行の妨げになるようなことはない

何もしない(裸地)とこうなる

こちら、とある空き地の現在(2025/09/28)の様子。お隣の敷地はきちんとメンテナンスされてるから好対照で、放っておくと空き地は数日で草ぼうぼうになって隣地に大変迷惑をおかけすることがわかる

コンクリートやアスファルトといった普段気にかけない材料を専門的見地から眺めることのできますナマコンバレーはいつでも開放されています

![]()

コンクリート展示場ナマコンバレーをお訪ねください

ゲストハウスや露天風呂(伊豆長岡温泉)カフェなどが併設されているコンクリートの展示場ナマコンバレー(静岡県伊豆の国市長岡925)はいつだって皆様に開放されています 受付:https://lin.ee/HpS7I5a

「コンクリートをもっと身近に」

一般にはわかりにくいことだってきちんとわかりやすく「伝える」情報発信は大切ですっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

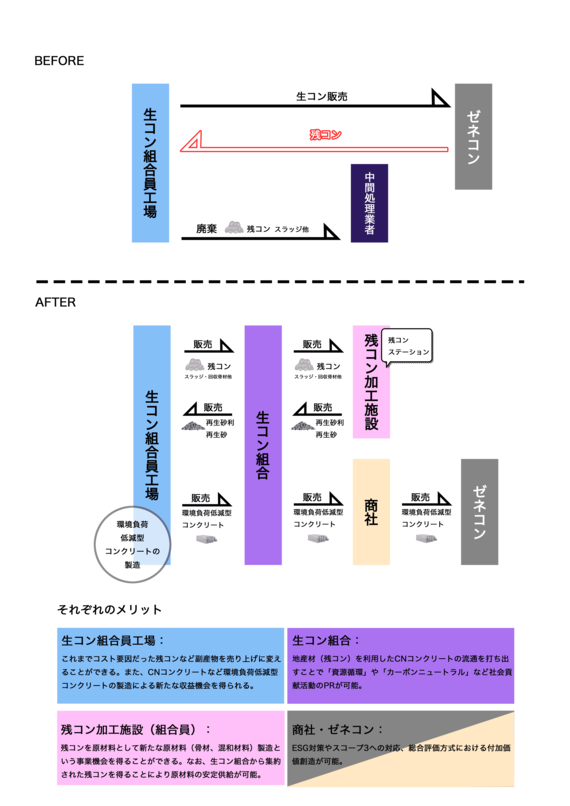

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。